「買ってはいけないウイスキーって?」

「体にいいウイスキーを選ぶポイントは?」

安いウイスキーを選ぶとき、健康への影響や品質に不安を感じる方は多いかもしれません。

確かに、安いウイスキーには不純物が多かったり、熟成が不十分な場合もあります。しかし、全ての安いウイスキーが体に悪いわけではありません。

適切な選び方と飲み方で、コストを抑えつつ健康的に楽しむことも可能です。

この記事では、安いウイスキーが体に与える影響や選び方のポイント、おすすめ銘柄について詳しく解説します。

- 安いウイスキーが体に悪いとされる理由

- 健康リスクを軽減するウイスキーの選び方

- 他のアルコール飲料との健康への影響の比較

- ウイスキーの適量や飲み方による健康効果

安いウイスキーは体に悪いのか?本当のトコロを深堀り

- 体に悪いと言われるのはなぜ?

- ウイスキーは老ける?老化を促進する理由

- 買ってはいけないウイスキーの特徴

- ビールとウイスキーどっちが体に悪い?

- ウイスキーは体に良いお酒と言えるの?

- 体に悪いお酒ランキング

体に悪いと言われるのはなぜ?

安いウイスキーが体に悪いと言われる理由は、主に原材料や製造工程、不純物の影響が挙げられます。

まず、安価なウイスキーには、品質を保つためのコストを抑える目的でスピリッツ(蒸留酒)が混ぜられている場合があります。

スピリッツはアルコール度数が高く、飲みすぎると肝臓への負担が大きくなるだけでなく、ウイスキー本来の風味も損なわれます。

また、不純物が多く含まれる場合があり、これが体内で分解される際に有害な副産物を生成することがあります。

さらに、安価なウイスキーは熟成期間が短いことが一般的です。

熟成期間中に樽から溶け出すポリフェノールやその他の有益な成分が十分に含まれないため、高品質なウイスキーと比べて健康効果が期待しにくいとされています。

逆に、不十分な熟成によってアルコールの刺激が強く残り、胃腸への負担を増加させる可能性もあります。

最後に、価格を抑えるために人工的な香料や着色料が添加されている場合があります。

これらの添加物は、過剰摂取するとアレルギー反応や消化器系への影響を引き起こす可能性があります。

ウイスキーは老ける?老化を促進する理由

ウイスキーに限った話ではありませんが、アルコール飲料は過剰摂取によって老化を促進する可能性があると言われています。

その原因は、「糖化」と「酸化」の2つのプロセスが挙げられます。

糖化とは、体内で余分な糖分とタンパク質が結びつき、「AGEs(糖化最終生成物)」という老化物質を生成する現象です。

このAGEsは肌の弾力を失わせたり、シミやシワを増やしたりする原因となります。

アルコール自体には糖分は含まれていませんが、飲酒後に血糖値が急上昇しやすくなるため、この現象を助長する可能性があります。

また、酸化も老化の大きな要因です。アルコールの代謝過程では活性酸素が発生し、この活性酸素が細胞を傷つけることで老化現象を引き起こします。

特に深酒や毎日の過剰摂取は、この酸化ストレスを増幅させる要因となります。

ウイスキーには抗酸化作用の成分が含まれている

一方で、適量のウイスキーには抗酸化作用のあるポリフェノールが含まれており、この成分は酸化ストレスを軽減する効果も期待できます。

ただし、この効果は適量であることが前提です。過剰摂取は逆効果になります。

買ってはいけないウイスキーの特徴

ここからは、品質や風味、健康面から考えて、買ってはいけない(購入を避けたほうが良い)と言われるウイスキーの特徴を見ていきましょう。

スピリッツを含んでいる

1つ目は、原材料にスピリッツが含まれているウイスキーです。

本来、ウイスキーはモルトやグレーンなどから作られる蒸留酒ですが、一部の商品ではコスト削減のためスピリッツが混ぜられている場合があります。

このような製品は風味に深みがなくなるだけでなく、不純物による健康リスクも高まります。購入前にはラベル表示で原材料を確認することがおすすめです。

アルコール度数40%未満

2つ目は、アルコール度数40%未満の製品です。

一般的なウイスキーは、40%以上のアルコール度数で提供されます。しかし、それ以下の場合は風味や品質よりも価格重視で作られている可能性があります。

このような製品は、本来楽しめるウイスキー特有の香りや味わいが薄れてしまいます。

ピート香が強すぎるタイプ

3つ目は、ピート香(スモーキー香)が強すぎるタイプのウイスキーです。

特に初心者の場合、この独特な香りに抵抗感を覚えることがあります。

ピート香はスコッチウイスキーなど一部の商品で特徴的ですが、人によって好みが分かれるため、自分に合わない場合は避けたほうが良いでしょう。

極端に安価すぎる商品

これら以外にも極端に安価すぎる商品には注意してください。価格だけで選ぶと後悔する可能性があります。

初心者の場合は、中価格帯で評判の良い銘柄から試すことがおすすめです。

ビールとウイスキーどっちが体に悪い?

結論から言うと、どちらも適量を守れば大きな健康リスクにはならないと言えます。ただし、ビールとウイスキーでは体への影響が異なります。

ビールの体への影響

まず、ビールは糖質とプリン体を多く含む醸造酒です。

糖質は肥満や血糖値の上昇につながりやすく、プリン体は尿酸値を上昇させる原因となります。そのため、ビールを大量に飲むと生活習慣病や痛風のリスクが高まります。

一方で、アルコール度数が低いため、適量であれば酔い過ぎを防ぎやすく、飲みすぎるリスクを抑えられるという利点もあります。

ウイスキーの体への影響

対してウイスキーは蒸留酒であり、糖質やプリン体がほとんど含まれていません。

この点では健康的と言えますが、アルコール度数が非常に高いため、少量でも肝臓への負担が大きくなります。

特にストレートやロックで飲む場合、血中アルコール濃度が急激に上昇しやすく、急性アルコール中毒のリスクもあります。

また、高カロリーであるため、飲みすぎると肥満につながる可能性も否定できません。

健康状態やライフスタイルに合わせて選ぶ

ビールは糖質やプリン体を気にする人には不向きであり、ウイスキーはアルコール度数の高さに注意が必要です。

自分の健康状態やライフスタイルに合わせて選ぶことが重要です。

ウイスキーは体に良いお酒と言えるの?

結論から言うと、ウイスキーは適量を守れば健康的なお酒と言うこともできます。ただし、過度な飲酒は健康リスクを伴う点は注意が必要です。

ウイスキーが体に良い影響を与える可能性については、いくつかの条件があります。

抗酸化作用とアンチエイジング

ウイスキーにはポリフェノールが含まれており、この成分には抗酸化作用があります。

ポリフェノールは血行を促進し、動脈硬化や高血圧などの生活習慣病の予防に役立つとされています。

また、ウイスキー特有の熟成過程で得られる「リオニレシノール」という成分にはアンチエイジング効果が期待されており、美肌効果やシミ予防にも寄与する可能性があります。

肥満や通風になりにくいお酒

さらに、ウイスキーは糖質やプリン体をほとんど含まないため、肥満や痛風になりにくいという特徴があります。

これらの点から見れば、他のお酒よりも健康的と言える側面があります。

アルコール度数の高さは注意が必要

しかし、アルコール度数が高いため、肝臓への負担が大きくなる点には注意が必要です。

また、大量摂取すると逆効果となり、高血圧や肝障害などのリスクが高まります。

そのため、ウイスキーは自制心を持って楽しむことが大切です。

体に悪いお酒ランキング

お酒にはそれぞれ異なる特徴がありますが、中でも「体に悪い」とされるものには共通点があります。

それは、

- アルコール度数の高さ

- 糖分

- 不純物の多さ

以上の3つです。

この特徴を基準にお酒をまとめると、以下のようになります。

- 缶チューハイ(特にストロング系)

- カクテル

- 果実酒

- 日本酒

- 発泡酒・第三のビール

- ウイスキー

- ビール

缶チューハイやカクテルは、糖分や人工甘味料を多く含んでいる場合が多いです。

これらは血糖値を急上昇させたり肥満につながったりするため、健康リスクが高いとされています。

一方、日本酒や発泡酒も糖分が多く含まれていますが、それ以上に肝臓への負担が大きいことから「体に悪い」と言われています。

ウイスキーに関しては、先にお伝えしたようにアルコール度数の高さによる肝臓への負担、不純物の影響などがあります。

不純物については安価な製品ほど多い傾向があるため、高品質なウイスキーであれば、この問題は軽減されると言えます。

また、糖質ゼロという利点もあるため、一概に「悪い」とは言えません。

飲み方や量も重要

お酒そのものだけでなく飲み方や量も重要です。

たとえば、アルコール度数の高いウイスキーは、ハイボールとして薄めて飲むことで肝臓への負担を軽減できます。

飲みすぎず適量を守ることで、健康リスクを回避しながら楽しむことも可能です。

体に悪いだけじゃない!安いウイスキーを選ぶときの注意点

- スピリッツは体に悪いのか?

- リキュールは体に悪いのか?

- どうしてウイスキーにスピリッツは入っていない?

- ウイスキーの適量は1日どれくらい?

- プリン体ゼロ?ウイスキーの健康メリット

- 体にいい安いウイスキーのおすすめ銘柄

スピリッツは体に悪いのか?

スピリッツは、アルコール度数が高い蒸留酒で、ジン、ウォッカ、ラム、テキーラなどが代表的です。

蒸留酒(じょうりゅうしゅ)とは、醸造酒を蒸留して作った酒である。スピリッツ(spirits)とも呼ばれる。

引用元:Wikipediaより

これらのお酒は、適量であればリラックス効果や健康効果が期待できますが、過剰摂取すると体に悪影響を及ぼす可能性があります。

アルコール度数の高さが問題に

まず、スピリッツの最大の特徴である「アルコール度数の高さ」が問題になります。

ストレートで飲むと、体内のアルコール濃度が急激に上昇し、急性アルコール中毒を引き起こす危険性があります。

特に90度近い高濃度のスピリッツを一気飲みすることは非常に危険です。

また、高アルコール度数の飲酒は肝臓への負担を増大させ、長期的には肝硬変や肝がんなどのリスクを高めます。

さらに、スピリッツの過剰摂取はアルコール依存症につながる可能性があります。

適量とされる1日の摂取量は40度のスピリッツで約60mlですが、この量を超えると依存症や健康被害のリスクが増加します。

特に飲酒習慣がある人は、自分の摂取量を管理することが重要です。

スピリッツのメリット

適量であればスピリッツにはメリットもあります。

例えば、ジンに含まれるハーブ成分にはデトックス効果や抗炎症作用があり、美肌や健康維持に役立つ可能性があります。

また、ラムやテキーラは樽熟成によるアロマ効果でリラックス作用をもたらすことも知られています。

リキュールは体に悪いのか?

リキュールは、蒸留酒に甘味料や香料が添加された混合酒です。

リキュールとは、蒸留酒(スピリッツ)に果実やハーブなどの副材料を加えて香味を移し、砂糖やシロップ、着色料などを添加して調製した混成酒である。

引用元:Wikipediaより

スピリッツ同様、リキュールも適量であれば問題ありませんが、過剰摂取すると健康被害を引き起こす可能性があります。

糖分やカロリーが高い点が問題に

まず、リキュールは糖分やカロリーが非常に高い点が挙げられます。そのため肥満や糖尿病など生活習慣病のリスクを高める可能性があります。

特に甘味料を多く含む製品では血糖値の急上昇を招きやすく、インスリン抵抗性を引き起こす要因となり得ます。

また、高糖分のお酒はつい飲みすぎてしまう傾向があり、それがさらなる健康被害につながります。

さらに、アルコール度数も20%前後と比較的高いため、一度に大量に摂取すると血中アルコール濃度が急激に上昇し、急性アルコール中毒になる危険性があります。

また、おつまみなしで飲むと胃腸の粘膜を荒らし、胃炎や胃潰瘍など消化器系疾患を引き起こす可能性もあります。

リキュールのメリット

一方で、水割りやソーダ割りなどでアルコール濃度を下げて飲むことでこれらのリスクを軽減できます。

また、一部のリキュールにはハーブ成分や果実由来のビタミン類が含まれており、美容や健康へのプラス効果も期待できます。ただし、この効果も適量摂取の場合に限られます。

どうしてウイスキーにスピリッツは入っていない?

ウイスキーとスピリッツは、原材料から製造工程まで異なるため、本来別物として扱われています。(定義には明確な違いがあります。)

そのため、基本的にウイスキーにはスピリッツが含まれることはなく、この点が両者を区別する重要なポイントとなっています。

ウイスキーとスピリッツは別々のカテゴリー

まず、日本では酒税法によってウイスキーとスピリッツは別々のカテゴリーとして分類されています。

ウイスキーは、モルト(麦芽)やグレーン(穀物)を原料とし、それらを発酵・蒸留した後に木樽で熟成させたものです。

一方、スピリッツにはジンやウォッカなど幅広い種類がありますが、それらは熟成工程を経ない場合も多く、製造方法そのものが異なります。

熟成義務がある

また、日本では「ウイスキー」と名乗るためには一定期間以上(通常3年以上)の熟成義務があります。

この熟成過程で樽からポリフェノールなどの成分が溶け出し、独特の風味や香りが生まれます。

一方でスピリッツにはこのような熟成義務がなく、そのため風味や香りの面でも大きな違いがあります。

さらに、日本ではウイスキー製品に穀物由来以外のスピリッツ(例:廃糖蜜原料)を混ぜることは禁止されています。

この規定によって品質基準が守られており、「ウイスキー」として販売される商品には純粋なモルトおよびグレーン由来の原料しか使用されません。

ウイスキーの適量は1日どれくらい?

ウイスキーの適量は、男性で約60ml、女性では30~40mlが目安となります。

厚生労働省が推進する「健康日本21」では、1日の適切なアルコール摂取量を純アルコールで約20gとしています。

これをウイスキーのアルコール度数(40~43%)に換算すると、男性で約60ml、女性では30~40mlになるのです。

ウイスキーはストレート、ロック、水割り、ハイボールなどさまざまな飲み方がありますが、どの飲み方でも適量を守ることが大切です。

例えば、ストレートで飲む場合はシングル(30ml)2杯程度が限度です。

ハイボールの場合、ウイスキー1に対して炭酸3~4で割るとアルコール度数は約10%になりますが、250mlのグラス2杯で適量に達します。

ウイスキーを飲むときには、チェイサー(水)を用意し、ゆっくり時間をかけて飲むことがおすすめです。また、週に1~2日は休肝日を設けることで肝臓の負担を軽減できます。

適量を守りながら、自分に合った飲み方でウイスキーを楽しみましょう。

プリン体ゼロ?ウイスキーの健康メリット

ウイスキーは糖質やプリン体がほとんど含まれていないため、他のお酒と比べて健康リスクが低いと言われています。

この特徴から、ダイエット中や尿酸値が気になる人にも適したお酒として注目されています。

まず、ウイスキーには糖質が含まれていません。これは蒸留過程で糖分が取り除かれるためであり、その結果として肥満の原因となるエネルギー源が少なくなります。

また、プリン体もほぼゼロ(100mlあたり0.1mg程度)であるため、高尿酸血症や痛風のリスクを抑えることができます。

ビールは100mlあたり3.3~6.8mgものプリン体を含むため、大きな違いがあります。

カロリーは高いため肥満には注意

ただし、アルコール度数の高さゆえに飲みすぎると肝臓への負担が大きくなる点には注意が必要です。

また、カロリー自体は他のお酒より高いため(100mlあたり約234kcal)、過剰摂取は肥満につながる可能性があります。

ストレートやロックで飲む場合は特に適量を守り、水割りやハイボールで薄めて飲むことで体への負担を軽減することがおすすめです。

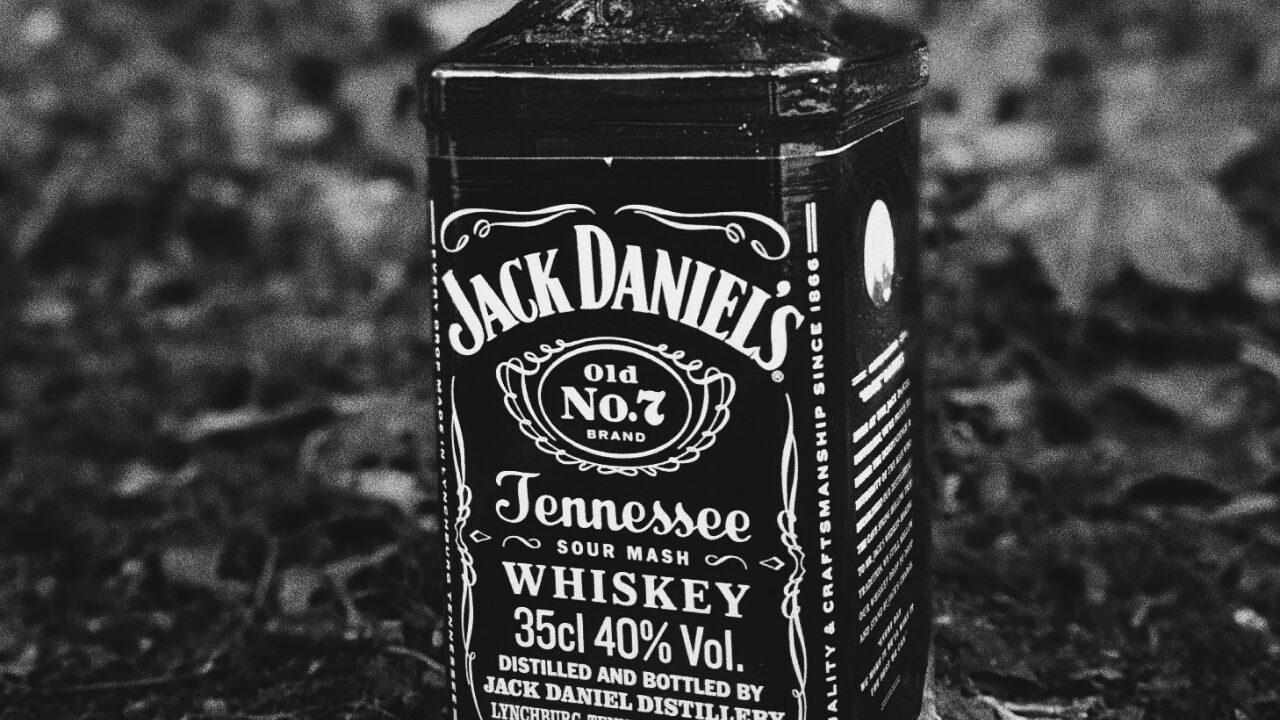

体にいい安いウイスキーのおすすめ銘柄

良いウイスキーは、必ずしも高価とは限りません。最後に、手頃な価格でも体に優しいウイスキーをご紹介します。

**1. 富士山麓**

富士御殿場蒸溜所で造られる国産ウイスキー。フルーティーな香りとスッキリした味わいが特徴です。雑味が少なく初心者にも飲みやすい1本でありながら価格は約1,000円台と非常にリーズナブルです。ロックやハイボールで楽しむのがおすすめです。

**2. ブラックニッカ クリア**

クセのない味わいで初心者にも人気のジャパニーズウイスキーです。糖質ゼロ・プリン体ゼロという特徴もあり、健康志向の人にも向いています。価格は700mlで約1,000円前後と手頃で、水割りやハイボールで気軽に楽しめます。

**3. バランタイン ファイネスト**

スコッチウイスキーとして世界的に有名な銘柄です。バニラや蜂蜜のような香りと滑らかな口当たりが特徴で、多くの人に愛されています。価格は700mlで約1,500円前後とお手頃ながら品質も高く、多彩な飲み方に対応します。

**4. トリス クラシック**

サントリーによる国産ウイスキーで、70年以上愛され続けている銘柄です。ハイボールとの相性が良く、水割りやお湯割りでも美味しくいただけます。価格は700mlで約800円台と非常にリーズナブルです。

これらの銘柄はいずれも糖質ゼロ・プリン体ゼロという特徴を持ちつつ、お求めやすい価格帯の商品ばかりです。ただし安価なウイスキーでも飲みすぎれば健康リスクがありますので、適量を守って楽しむことが大切です。また、自分好みの味わいや香りを見つけるためにも試飲などを活用して選ぶと良いでしょう。

最後に:安いウイスキーは体に悪い?健康リスクを徹底解説

- 安いウイスキーには不純物が多く含まれる場合がある

- 熟成期間が短いため健康効果が期待しにくい

- スピリッツが混ぜられている製品は肝臓への負担が大きい

- 人工香料や着色料の添加物が健康リスクを高める

- アルコール度数が高く、飲みすぎると急性アルコール中毒の危険性がある

- 糖質やプリン体が少ないため痛風や肥満のリスクは低い

- 適量を守ればポリフェノールの抗酸化作用が期待できる

- ストレートやロックで飲む場合は肝臓への負担に注意が必要

- 極端に安価なウイスキーは品質に問題がある可能性が高い

- 価格重視で作られた製品は風味や香りが劣ることが多い

- ピート香の強いウイスキーは初心者には不向きな場合がある

- 適切な飲み方をすれば健康的に楽しむことも可能

- ラベル表示を確認し、スピリッツ入りの商品を避けるべき

- ハイボールなどで薄めて飲むと肝臓への負担を軽減できる

- 休肝日を設けることで健康リスクをさらに抑えられる