「マイクロプラスチックが食材に混ざるって本当?」

「木製とプラスチックどっちが安全?」

このように、プラスチック製のまな板の安全性に不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、「プラスチックまな板は体に悪いのか?」という疑問に焦点を当て、メリット・デメリットを詳しく解説していきます。

結論から言うと、プラスチック製のまな板は扱いやすいというメリットがある一方、傷がつきやすく、そこから発生する微粒子が懸念されるというデメリットも存在します。

皆さんが自分に合ったまな板を選ぶための参考になる情報をお届けします。

- プラスチックまな板の利便性と健康リスク

- 木製とプラスチック製の特徴や違い

- マイクロプラスチックと人体・環境への影響

- 安全なまな板の選び方や適切なお手入れ

プラスチックのまな板は体に悪い?寿命や健康リスクを徹底解説

- プラスチックまな板が体に悪いと言われる理由

- 何年使える?プラスチックまな板の寿命

- まな板の破片が体に与える影響

- プラスチックまな板のメリット

- プラスチックまな板のデメリット

- 安全なまな板とは?体に良い選び方

- おすすめできる安全性の高いまな板3選

プラスチックのまな板が体に悪いと言われる理由

プラスチックのまな板が「体に悪い」と言われる理由は、マイクロプラスチックの問題が大きく関係しています。

調理中に包丁でまな板を傷つけると、微小なプラスチック粒子が発生します。この粒子は「マイクロプラスチック」と呼ばれ、サイズが非常に小さいため目には見えません。

研究によると、ポリエチレン製やポリプロピレン製のまな板からは、年間約1450万~7940万個ものマイクロプラスチックが発生する可能性があるとされています。

これらの粒子は食材に付着し、そのまま体内に取り込まれるリスクがあります。

自然界で分解されず長期間残留する特性

マイクロプラスチックは、自然界で分解されず、長期間残留する特性を持っています。

この粒子は環境中の有害物質を吸着しやすい性質があり、それが人体に取り込まれることで健康への影響が懸念されています。

例えば、ナノサイズのプラスチック粒子(ナノプラスチック)は血流に入り込み、心臓発作や脳卒中のリスクを高める可能性があるという研究結果もあります。

また、この問題は自然環境全体にも影響を及ぼすと言われています。

調理中に発生したマイクロプラスチックは排水を通じて海や川へ流れ込みます。海洋生物がこれらを摂取すると、炎症反応や摂食障害を引き起こす可能性があります。

その結果、有害物質が食物連鎖を通じて私たちの食卓にも戻ってくる恐れがあるのです。

こうした背景から、プラスチックまな板を避ける人がいるのです。

人体に与える影響は解明されていない

ただし、現時点ではマイクロプラスチックが人体に与える具体的な影響については完全には解明されていません。

一部の研究では、マウスの細胞を使った実験でマイクロプラスチックと木材微粒子を比較した際、有意な毒性差が確認されなかったという結果も出ています。

しかし、この結果は短期間の試験によるものであり、長期的な影響についてはさらなる研究が必要と言われています。

何年使える?プラスチックまな板の寿命

プラスチック製まな板の寿命は、一般的に2年程度とされています。ただし、使用頻度や手入れ方法によって大きく異なります。

例えば、毎日使用している場合や包丁で深い傷をつけてしまった場合は、寿命が短くなります。一方で、適切なお手入れを行えば3年以上使用できることもあります。

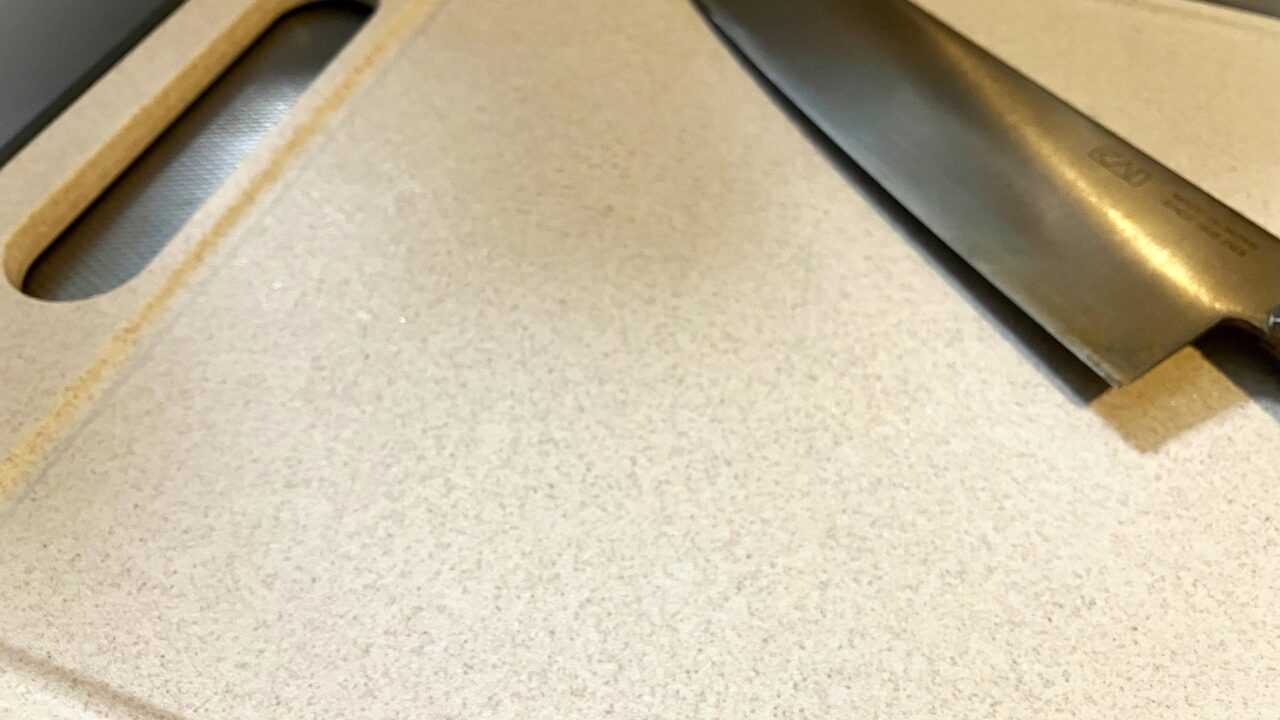

寿命を見極めるポイントとしては、表面の傷や黒ずみ、カビの発生などがあります。

傷が深くなると、マイクロプラスチックの不安に加え、雑菌が繁殖しやすく、不衛生になるため、新しいものへの交換がおすすめです。

また、まな板が反ったり歪んだりした場合も安全面から買い替えたほうが良いでしょう。

プラスチックまな板の破片が体に与える影響

プラスチック製のまな板は、使い方によっては、傷ついた表面の破片や粒子が調理中に食材に混入する可能性があります。

これらは主にマイクロプラスチックと呼ばれる微小な粒子ですが、体内で消化されず蓄積する可能性があります。

先にお伝えしたように、研究ではマイクロプラスチックが体内でどのような影響を及ぼすかについては、まだ結論が出ていません。

しかし、一部では内分泌撹乱物質との結合によってホルモンバランスを崩す可能性や、腎臓や肝臓への負担となるリスクが指摘されています。

また、この粒子は有害物質を吸着しやすく、それらを体内へ取り込むリスクもあります。

大量摂取しない限り人体への直接的な害は少ない

ただし、安全基準を満たした食品グレードのプラスチック製まな板の場合は、大量摂取しない限り人体への直接的な害は少ないと考えられています。

プラスチックまな板のメリットとは?

マイクロプラスチックの関係で安全性を不安に思う人が多いプラスチック製のまな板ですが、実は様々なメリットもあります。

ここでは、プラスチックまな板の主なメリットを詳しく解説します。

軽量で取り扱いが簡単

プラスチックまな板は、軽量で取り扱いが簡単です。

木製やゴム製のまな板と比較しても軽いため、移動や収納が楽に行えます。また、薄型の製品も多く、省スペースで収納できる点も魅力です。

価格が手頃で種類が豊富

価格が手頃で種類が豊富という点が挙げられます。

プラスチックまな板は比較的安価で購入できるため、消耗品として割り切って使うことが可能です。

また、サイズや形状、色のバリエーションが豊富で、用途や好みに応じて選べる点もメリットです。

肉用・魚用・野菜用と色分けして使用することで、交差汚染を防ぐことができます。

衛生面で優れている

衛生面で優れていることも重要なポイントです。プラスチック製のまな板は水分を吸収しないため、カビや細菌が繁殖しにくい構造になっています。

また、中性洗剤や漂白剤を使用して簡単に除菌できるため、清潔な状態を保ちやすいです。特に抗菌加工が施された製品は、生肉や魚などを扱う際にも安心して使用できます。

多機能に使える点もメリット

プラスチックまな板は、調理以外にも、生地をこねる作業台として使ったり、アウトドアでの料理にも活用できます。

多用途に使える点もプラスチックまな板の大きな魅力です。

プラスチックまな板のデメリットとは?

一方で、プラスチック製のまな板にはデメリットも存在します。これらを理解することで、自分に合った選択ができるようになります。

傷がつきやすい

包丁による切れ跡が残りやすく、その傷に汚れや細菌が溜まりやすい可能性があります。

そのため、定期的なお手入れや買い替えが必要になります。また、傷が深くなると見た目にも影響し、不衛生に感じることがあります。

滑りやすい

特に薄型のプラスチックまな板は、調理中に動いてしまうことがあり、安全面で不安な場合があります。

対策としては、滑り止め加工された製品を選ぶか、濡れ布を敷く方法がおすすめです。

包丁への影響

硬いプラスチック製のまな板では、包丁の刃こぼれが起こりやすくなる場合があります。

そのため、高価な包丁を使用している方は、木製やゴム製のまな板を使用したほうが良い場合も多いです。

環境への影響

プラスチック製品全般に言えることですが、生産から廃棄までの過程で環境負荷が大きいとされています。

また、繰り返しになりますが、使用中に発生するマイクロプラスチック粒子が食品に混入する可能性もデメリットと言えます。

見た目の問題

プラスチック製のまな板は、長期間使用すると黒ずみや黄ばみなどの汚れが目立ち、新品同様の状態を保つことが難しくなる場合が多いです。

漂白剤などで対処できますが、それでも完全には元通りにならないケースもあります。

安全なまな板とは?体に良い選び方

では、体に良いと言える「安全なまな板」は、どのようにして選べば良いのでしょうか。

先にお伝えしたように、マイクロプラスチックは健康への影響が不安視されていますが、現時点では人体に与える影響については完全には解明されていません。

しかし、プラスチックの安全性が心配な場合は、「木製」または「ゴム製」のまな板を選ぶと安心です。

ただし、マイクロプラスチック以外にも安全なまな板を選ぶ上でのポイントがあります。

衛生面

安全面で気になるのは、雑菌やカビの繁殖です。これを防ぐためには、なるべく水分を吸収しない素材が有利です。

ゴム製やプラスチック製のまな板は吸水性が低く、水分による劣化やカビの発生を抑えることができます。

また、漂白剤や熱湯消毒が可能な製品を選ぶこともポイントです。

木製のまな板は吸水性が高いため乾燥させる手間がありますが、抗菌作用を持つ木材を選ぶことで対処できます。

刃当たりと滑りにくさ

安全に料理するには、包丁の刃を傷めないことや滑りにくさも重要です。

これに関しては、木製やゴム製がおすすめです。特にゴム製は適度な弾力性があり、包丁への負担を軽減します。

滑り止め加工された製品やグリップ力の高いゴム製なら安心して使用できます。

おすすめできる安全性の高いまな板3選

ここからは、おすすめできる安全性の高いまな板をご紹介します。

木製まな板|青森ひばのまな板

青森ひばを使用したまな板は、抗菌性が高く、柔らかい刃当たりで包丁にも優しいのが特徴です。ひばの持つ油分で水切れも良く、お手入れ次第で長期間使うことができます。

また、青森ひばは抗菌成分を含んでおり、雑菌の繁殖を抑える効果があります。天然素材のため、化学物質を含まずに安心して使用できます。

使い込むほどに愛着が湧く点もおすすめできるポイントです。

ゴム製まな板|京セラブラックカッティングボード

このゴム製まな板は、高いグリップ力で滑りにくいため、安全に調理ができます。また、傷がつきにくく、衛生的に保ちやすいのが特徴です。

ゴム製のため、包丁の刃を傷めにくく長持ちします。

木繊維素材|エピキュリアン

エピキュリアンのまな板は、環境に優しい木繊維素材で作られており、耐熱性があり、最大175℃(347°F)までの温度に耐えることができます。

これにより、オーブンや電子レンジでの使用も可能です。

また、まな板には食材から出る水分をキャッチするための溝が設けられており、作業中の清潔さを保つことができます。

ナチュラルな色合いとスタイリッシュなデザインも特徴です。

プラスチックのまな板は体に悪いと心配なら知っておくべきこと

- 木製まな板の特徴|プラスチック製との違い

- ゴム製まな板の特徴|プラスチックまな板との違い

- 木製まな板が選ばれる理由は何?

- プラスチック製のまな板の手入れ方法

- 使わなくなったプラスチックまな板の再利用方法

- エラストマー素材のまな板の特徴

- プラスチックのまな板を濡らす理由とは?

- カビにくい素材のまな板を選ぶポイント

木製まな板の特徴|プラスチック製との違い

木製まな板の最大の特徴は、包丁の刃当たりが柔らかいことです。木材特有の弾力性により、包丁を傷めにくく、切る際の疲労感も軽減されます。

また、ヒノキやイチョウなど抗菌作用を持つ木材を使用した製品もあり、自然素材ならではの安心感があります。

マイクロプラスチックの問題も無いため、安全性は高いと言えます。

ただし、木製まな板は吸水性が高いため、使用後はしっかり乾燥させる必要があります。

乾燥を怠るとカビや黒ずみが発生しやすくなるため、手入れに手間がかかる点がデメリットです。

| 特徴 | 木製まな板 | プラスチックまな板 |

|---|---|---|

| 刃当たり | 柔らかく、包丁を傷めにくい。切る際の疲労感も軽減。 | 硬いため包丁の刃こぼれが起こりやすい。 |

| 抗菌性 | ヒノキやイチョウなどの木材には抗菌作用がある。 | 抗菌加工された製品もあるが、傷に雑菌が溜まりやすい。 |

| 吸水性 | 吸水性が高く、使用後はしっかり乾燥させる必要がある。 | 水分を吸収しないためカビの心配が少ない。 |

| 耐久性 | 削り直しが可能で長期間使用できる。 | 表面に傷がつきやすく、定期的な買い替えが必要。 |

| 衛生面 | 乾燥を怠るとカビや黒ずみが発生しやすい。 | 漂白剤や熱湯消毒で衛生管理がしやすい。 |

| 重量 | 重めで安定感があるが、持ち運びには不便。 | 軽量で扱いやすく、収納もしやすい。 |

| 価格 | 高価だが長持ちするためコストパフォーマンスは良い。 | 手頃な価格で購入可能。ただし頻繁な買い替えが必要な場合もある。 |

| 環境への影響 | 自然素材で環境負荷が少ない。 | 石油由来の素材で廃棄時に環境負荷が懸念される。 |

| メンテナンス | 使用後は乾燥させる必要があり手間がかかる。 | 漂白剤や熱湯消毒で簡単に清潔を保てる。 |

どちらを選ぶべきかは使用頻度や目的によります。

例えば、プラスチックの安全性が不安で包丁を長く大切に使いたい方には木製のまな板がおすすめです。

一方で、お手入れの簡単さや軽さを重視する場合はプラスチック製が適しています。

それぞれの特徴を理解し、自分に合ったまな板を選びましょう。

ゴム製まな板の特徴|プラスチックまな板との違い

ゴム製まな板は、適度な弾力性があるため包丁の刃当たりが柔らかく、手首への負担を軽減します。包丁の刃を傷めにくく、長期間使用しても切れ味を保ちやすい点が魅力です。

また、ゴム素材は滑りにくいため、調理中の安定感が高く、安全性にも優れています。

一方で、重量があるため、持ち運びや洗浄時に扱いづらいと感じる場合があります。さらに、熱に弱いため、高温の食材や鍋を直接置くことは避ける必要があります。

以下の表では、ゴム製のまな板とプラスチック製まな板を比較しています。

| 特徴 | ゴム製まな板 | プラスチックまな板 |

|---|---|---|

| 刃当たり | 柔らかく、包丁の刃を傷めにくい。 切れ味が長持ちする。 |

硬いため、包丁の刃を傷めやすい。 頻繁な研ぎ直しが必要。 |

| 滑りにくさ | 重さがあり、滑りにくいため安定感が高い。 | 軽量で滑りやすい場合がある。 滑り止め加工が必要なことも。 |

| 耐久性 | 厚みがあり、傷がついてもサンドペーパーで修復可能。 | 傷がつきやすく、深い溝には雑菌が繁殖しやすい。買い替えが必要。 |

| 衛生面 | 非多孔性で液体や細菌を吸収しにくい。 手洗いで簡単に清潔を保てる。 |

漂白剤や食洗機で洗浄可能。 ただし傷に雑菌が溜まりやすい。 |

| 耐熱性 | 高温に弱く、熱湯や食洗機での使用は推奨されない。 | 耐熱性の高い製品もあり、熱湯消毒や食洗機の使用が可能。 |

| 重量 | 重いため持ち運びに不便だが、調理中の安定感は優れる。 | 軽量で扱いやすく、収納もしやすい。 |

| 価格 | 高価(低品質でも約60ドルから)。長期的にはコストパフォーマンスが良い。 | 安価で手頃な価格帯。頻繁な買い替えを考慮するとコスト増になる場合も。 |

| 環境への影響 | 長持ちするため廃棄物を減らせる。ただし製造過程では環境負荷あり。 | 短期間で買い替えが必要な場合が多く、廃棄物増加につながる可能性あり。 |

| メンテナンス | オイル塗布不要で簡単な手入れのみで使用可能。 | 漂白剤や食洗機で簡単に清掃可能。ただし深い傷は修復できない。 |

どちらを選ぶかは用途次第です。例えば、包丁を大切に使いたい方や安定感を重視する方にはゴム製がおすすめです。

一方で、お手入れのしやすさや軽さを求める方にはプラスチック製が適しています。両者の特性を理解し、自分の調理スタイルに合ったものを選びましょう。

木製まな板が選ばれる理由は何?

木製まな板が良いとされる理由のひとつは、天然素材のため安全性が高い点です。

先にお伝えしているように、プラスチック製のまな板が体に悪いと言われる大きな要素は、マイクロプラスチックです。

しかし、木製のまな板はそもそも自然素材の「木」から出来ているため、そのような心配をする必要がありません。

刃当たりの良さ

また、木製まな板の魅力として、刃当たりの良さも挙げられます。木材には適度な弾力性があり、包丁の刃を傷めにくいという特徴があります。

そのため、包丁の切れ味を長持ちさせたい方にとって最適です。

木製まな板で食材を切る際には、手首への負担が軽減されるため、長時間の調理でも疲れにくいです。

抗菌作用

抗菌作用も魅力のひとつです。ヒノキやヒバといった木材には、天然の抗菌成分が含まれており、雑菌やカビの繁殖を抑える効果があります。

この特性により、衛生的に使用できる点が魅力です。さらに、木材は水分を吸収しやすい性質があるため、調理中に滑りにくく安定感があるというメリットもあります。

削り直しができる

そして、一部の木製まな板は「削り直し」が可能です。表面が傷んできた場合でも、削り直しを行うことで新品同様の状態に戻せます。

メンテナンス性の高さから、長期間愛用できる点も選ばれる理由です。

プラスチック製のまな板の手入れ方法

プラスチック製まな板は、お手入れが比較的簡単です。しかし、正しい方法でケアすることが重要です。

ここでは具体的なお手入れ方法をご紹介します。

使用後はすぐに洗浄する

食材から出た汚れを放置すると、細菌が繁殖しやすくなります。そのため、使用後は中性洗剤と柔らかいスポンジを使ってすぐに洗うのがおすすめです。

金属たわしなど硬い素材でこすると表面に傷をつけてしまうため避けてください。

除菌・漂白について

週1回程度、塩素系漂白剤またはキッチン用除菌スプレーを使用して衛生状態を保ちます。

漂白剤の場合、水で薄めた液体にまな板全体を浸けたり、キッチンペーパーでパックする方法がおすすめです。その後、水で十分すすぎ乾燥させます。

また、生肉や魚など臭いや汚れが強い食材を切った後には毎回行うと安心です。

乾燥も重要なポイント

まな板に水分を残したままだと、雑菌繁殖の原因になります。そのため、水気を拭き取り風通しの良い場所で乾燥させます。

直射日光下では変色する場合もあるため注意してください。

黒ずみや黄ばみが目立つときは

長期間使用していると黒ずみや黄ばみが目立つ場合があります。

この場合には酸素系漂白剤などで漬け置き洗浄すると効果的です。それでも落ちない場合には買い替え時期と考えましょう。

置き場所にも意識を向ける

適切な保管方法も意識しましょう。まな板は立てかけて置いておくことで、通気性を確保しカビ発生を防げます。

また、複数枚用意して用途ごとに使い分けることで衛生状態をより良好に保てます。

使わなくなったプラスチックまな板の再利用方法

使わなくなったプラスチックまな板は、そのまま捨てるだけではなく、一工夫して再利用する方法があります。

DIYアイテムへの転用

再利用方法として最も一般的なのはDIYアイテムへの転用です。

古いまな板をカッティングボードとして加工したり、小物置きとしてリメイクするアイデアがあります。

例えば、表面を紙やすりで整えた後、防水塗料を塗布することで、新しい用途として活用できます。また、小さくカットして鍋敷きやコースターとして使う方法もあります。

他にも以下のようなアイデアがあります。

- 壁掛けオブジェ

- メニューボード

- トレイ

- フラワースタンド

- アート作品

ただし、安全面には注意する必要があります。表面の傷や汚れをきちんと除去し、漂白剤などで除菌してから再利用することが大切です。

エラストマー素材のまな板の特徴

エラストマー素材は、柔軟性と弾力性を兼ね備えた合成ゴムの一種です。

弾力性が高く、包丁への負担を軽減する特徴があります。そのため、長時間調理する際にも手首への負担が少なく済みます。

水分を吸収しないためカビや雑菌が繁殖しにくく、衛生的に使用できる点も魅力です。

130℃程度までは耐熱性があるため、熱湯消毒にも対応できる点で衛生管理がしやすい素材といえます。

ただし、耐熱性はあるのものの、エラストマー素材は高温には弱く、熱い鍋やフライパンを直接置くと変形する可能性があります。

また、一部のエラストマー製まな板は、漂白剤や食洗機での洗浄が推奨されていないため、手洗いが必要です。

他にも、柔らかい素材であるため、表面に傷がつきやすいという欠点もあります。これにより、見た目が劣化することがあります。

プラスチックのまな板を濡らす理由とは?

プラスチック製まな板は、「濡らしてから使ったほうが良い」と言われていることをご存じでしょうか。衛生面や機能面で大きなメリットがあります。

匂い移り軽減と滑り止め効果

まず、まな板を水で濡らすことで板表面に薄い膜が形成されます。この膜は食材から出る水分や匂いがまな板に浸透するのを防ぎます。

例えば、魚やニンニクなど匂いの強い食材を扱う際には、この方法で匂い移りを軽減することができます。

また、水分によって滑り止め効果も得られるため、安全性も向上します。

汚れが落ちやすくなる

さらにまな板を濡らすことで汚れが落ちやすくなるという利点もあります。調理後に汚れや食材カスが落ちやすくなるため、雑菌繁殖を防ぐことにつながります。

ただし、濡らした後は余分な水分を拭き取ってから使うことをおすすめします。食材に余計な水分が付着するのを防ぎます。

また、抗菌加工されたプラスチック製品の場合、水で濡らすことでその効果が発揮されるものもあります。

カビにくい素材のまな板を選ぶポイント

カビ対策は、まな板選びで重要なポイントです。ここではカビに強い素材と選び方について解説します。

カビにくいまな板としておすすめできるのは、ゴム製まな板です。ゴム素材は水分を吸収しないため乾きやすく、湿気によるカビ発生リスクが低減されます。

熱湯消毒にも対応できる商品が多いため、衛生管理もしやすい点が特徴です。

また、ヒノキなど抗菌作用のある木材のまな板もおすすめです。

ヒノキには天然成分ヒノキチオールが含まれており、この成分によって雑菌繁殖を抑える効果があります。

ただし使用後には必ず乾燥させることが必要です。湿気を放置すると逆効果になる場合があります。

選ぶ際には「耐久性」も考慮しましょう。深い傷がつきにくいまな板ほど、雑菌繁殖リスクも低減されます。

また、通気性が良好な場所で保管できるサイズ感のまな板を選ぶことも大切です。

最後に:プラスチックまな板は体に悪い?特徴とリスクを総括

- プラスチックまな板は軽量で扱いやすい

- 表面が硬いため包丁の刃を傷めやすい

- 傷がつきやすく、その傷に汚れや雑菌が溜まりやすい

- 漂白剤や熱湯消毒が可能で衛生管理がしやすい

- 水分を吸収しないためカビの心配が少ない

- 使用中に発生するマイクロプラスチックが健康リスクとなる可能性がある

- マイクロプラスチックは食材に付着し体内に取り込まれる可能性がある

- 環境中の有害物質を吸着しやすい特性がある

- 長期間使用すると黒ずみや黄ばみが目立つ場合がある

- 定期的な買い替えが必要で廃棄物増加につながる

- 滑りやすいため調理中の安全性に欠ける場合がある

- 価格が手頃で種類が豊富なため選びやすい

- 多用途に使えるためアウトドアなどでも活用できる

- 使用前に濡らすことで滑り止め効果や汚れ防止効果を得られる

- 短期間での交換を考慮すると長期的なコストは増加する