「スーパーで売っている安い醤油は健康に悪いの?」

「美味しくて安全な醤油を手頃な価格で買いたい!」

安い醤油は、「品質や健康面で不安だ」と思う方は多いかもしれません。

確かに、安価な醤油の中には、コスト削減のために体に良いとは言えない原料が使われている場合もあります。

しかし、全ての安い醤油が危険というわけではありません。

この記事では、安い醤油が危険と言われる理由と健康的で美味しい醤油の選択肢についてもお話ししていきます。

安全な醤油を選ぶための基準やおすすめブランドもお伝えします。

- 安い醤油が危険と言われる理由

- 脱脂加工大豆や添加物のリスク

- 安い醤油と高い醤油の違い

- 安全で美味しい醤油の選び方

安い醤油が危険と言われる理由とは?スーパーの安い醤油を深堀り

- スーパーの安い醤油が危険と言われる理由は?

- 安い醤油と高い醤油の違いを徹底比較

- 添加物が入っている理由は?

- 脱脂加工大豆を使った醤油のリスク

- おすすめの安全な醤油ブランド5選

スーパーの安い醤油が危険と言われる理由は?

安い醤油が危険とされる理由は、主に原材料と添加物の問題があります。これらは健康への影響や品質の低下につながる可能性があるとされています。

原材料の不安点

まず、安い醤油には脱脂加工大豆が使用されていることが多く、この原料自体にリスクがあると言われています。

脱脂加工大豆とは、生の大豆から油を搾った後の、フレーク状になった大豆のこと。搾った油の多くは、食用の大豆油(ゆ)として消費されています。

脱脂加工大豆は、石油由来の溶剤で処理されており、その過程で微量ながら有害物質が残留する可能性があります。

また、大豆自体も安い醤油では輸入された大豆や小麦が使われることが多く、遺伝子組み換え作物や農薬の影響も懸念されています。

添加物の使用

安価な醤油には保存料やカラメル色素、アミノ酸液など、多くの添加物が含まれることがあります。

例えば、カラメル色素は発がん性のリスクが指摘されており、アミノ酸液は過剰摂取すると健康被害を引き起こす可能性があります。

また、保存料として使用される安息香酸ナトリウムは、一部で毒性への懸念が報告されています。

短期間で仕上げる製造工程

安い醤油は、本来ならば数年かけて発酵・熟成させるべきところを短期間で仕上げる「加熱処理」を行う場合が多いです。

その結果、本来の風味や栄養価が失われます。

このような速醸法によって作られた醤油は、本来の「本醸造」の深みとは異なる人工的な味わいになります。

安い醤油と高い醤油の違いを徹底比較

安い醤油と高い醤油には、原材料や製造方法、品質において明確な違いがあります。その違いを理解することで、自分に合った選択をする助けになります。

原材料

高価な醤油の多くは、国産の丸大豆や小麦など、高品質な原料を使用しています。

一方で安価な醤油では輸入された脱脂加工大豆や小麦粉など、コスト削減を目的とした原料が使われます。

この違いは風味や旨味に直結し、高価な醤油ほど深みとコクがあります。

製造方法

高価な醤油の多くは、伝統的な本醸造方式で作られます。この方法では長期間発酵・熟成させることで旨味成分を引き出します。

一方で安価な醤油は速醸法と呼ばれる短期間で仕上げる方法が一般的です。

速醸法では化学調味料や甘味料などで風味を補うため、本来の自然な旨味とは異なる人工的な味わいになることがあります。

添加物

高価な醤油では、添加物を極力使用せず、大豆、小麦、塩といったシンプルな材料のみで作られる場合が多いです。

一方で安価な醤油は、保存料やカラメル色素など、多くの添加物が使われるケースが多いです。

見た目や風味を補う役割を果たしますが、一部では健康への影響も懸念されています。

価格面

高価な醤油は、1リットルあたり1000円以上するものもあります。一方で安価なものは200円程度から購入可能です。

コストパフォマンスについては、高価なものほど少量でも満足感が得られるため、一概には判断できない部分があります。

添加物が入っている理由は?

醤油に添加物が使用される理由は、主に製造コストの削減、保存性の向上、そして消費者の嗜好に応えるためと言えます。

製造コストを抑えるため

例えば、アミノ酸液やカラメル色素は、短期間で醤油を製造する速醸法で使用されることが多いです。これらは発酵による自然な旨味や色味を補う役割を果たします。

また、砂糖や甘味料も消費者が求める甘い風味を作り出すために加えられます。

保存性を高めるため

アルコールや安息香酸ナトリウムなどは、防腐剤として使用され、醤油の品質を長期間保つ役割を果たします。

特に低塩分の醤油では、保存性を確保するためにこれらの添加物が欠かせません。

地域ごとの嗜好に合わせるため

例えば、一部地域では甘口醤油が好まれるため、甘味料や調味料が多く含まれる場合があります。消費者ニーズに応じて添加物が調整されているのです。

脱脂加工大豆を使った醤油のリスク

脱脂加工大豆は、大豆から油分を搾り取った後の残りカスであり、コスト削減のため多くの安価な醤油で使用されています。

しかし、この原料にはいくつかのリスクがあると言われています。

ヘキサンという石油系溶剤で処理

脱脂加工大豆は、ヘキサンという石油系溶剤で処理されており、この工程でわずかな溶剤残留が懸念されています。

ヘキサンは揮発性が高いため基本的には除去されますが、一部では完全な除去が難しいという指摘があります。

この残留溶剤が健康に及ぼす影響については、様々な議論が存在します。

添加物や甘味料で補う

製造工程でもリスクがあります。脱脂加工大豆を使った醤油は発酵期間が短いため、高温処理で急速に仕上げられることがあります。

この過程ではカラメル色素などの添加物も使用されることがあり、一部では発がん性リスクも指摘されています。

また、脱脂加工大豆は旨味成分が少ないため、多くの場合化学調味料や甘味料で風味を補います。その結果、自然な発酵による深い旨味とは異なる人工的な味わいになります。

ソルビットや安息香酸ナトリウムの健康影響

ソルビットと安息香酸ナトリウムは、多くの食品や調味料で使用される食品添加物です。しかし、安全性については様々な意見があります。

ソルビット

ソルビット(ソルビトール)は糖アルコールの一種で、甘味料として利用されています。醤油にも、甘味料として使われることがあります。

砂糖よりカロリーが低いため、ダイエット食品などにも使われています。

ただし、大量摂取すると腸内環境に影響を与え、下痢や腹痛などの症状を引き起こす可能性があるとされています。

また、高血糖状態では細胞内にソルビットが蓄積しやすくなるため、糖尿病患者には合併症リスクが高まる可能性があると言われています。

一部では依存性や過剰摂取による肥満リスクも指摘されています。

安息香酸ナトリウム

安息香酸ナトリウムは、保存料として広く使用されており防腐効果があります。しかし、高濃度で摂取すると胃腸障害やアレルギー反応を引き起こす場合があります。

一部では発がん性リスクについても議論されていますが、多くの研究では通常摂取量では安全とされています。

ただし、高温環境下でビタミンCと反応するとベンゼンという有害物質を生成する可能性があると言われています。

ただし、こうした添加物はいずれも食品衛生法で規定された範囲内で使用されているのが普通です。(参考データ:厚生労働省より)

そのため、安全性は確保されていると考えることもできます。

しかしながら、日常的に摂取する可能性が高い「醤油」ですから、成分表示を確認し、自身や家族の健康状態に合わせた選択を心掛けることがおすすめです。

おすすめの安全な醤油ブランド5選

では最後に、安全で美味しい醤油を選びたい方に向けて、おすすめのブランドをご紹介します。それぞれ無添加や高品質な原材料にこだわった商品です。

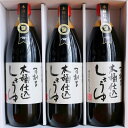

弓削多醤油|木桶仕込みしょうゆ

国産有機大豆と小麦を使用し、木桶で発酵・熟成させた天然醸造醤油です。添加物不使用で安心して使えます。刺身や煮物など幅広い料理に適しています。

フンドーキン|生詰丸大豆生しょうゆ

九州地方で人気のブランドで、生詰め製法によるフレッシュな風味が特徴です。国産丸大豆と小麦を使用し、無添加で仕上げています。

ヤマサ|特選有機丸大豆吟選しょうゆ

有機栽培された丸大豆と天日塩を使用し、本醸造方式でじっくり熟成された醤油です。まろやかな旨味と深い香りが特徴で、多くの料理に使いやすいです。

キッコーマン|特選丸大豆しょうゆ

伝統的な製法で作られた無添加醤油です。濃厚な旨味があり、和洋中どんな料理にも合います。スーパーでも手軽に購入できる点が魅力です。

森田醤油|国産丸大豆こいくちしょうゆ

国産丸大豆、小麦、天日塩のみを使用した本格派のこいくち醤油です。木桶仕込みによる深い風味と香りが特徴で、高級感があります。

これらの商品はいずれも無添加または高品質な原材料から作られており、安全性と美味しさを兼ね備えています。

購入時には成分表示や製造方法を確認し、自分の好みに合ったものを選びましょう。

安いだけじゃない|美味しくて安全な醤油ブランドの選び方

- 1日に摂取する醤油の適量はどれくらい?

- 本物の醤油をスーパーで見分ける方法

- 安い醤油でも美味しいものはある?

- 丸大豆醤油と本醸造醤油の違いとは?

- 安い醤油と特選醤油の違いを解説

- キッコーマンの醤油は危険?

- ワダカン醤油はなぜ安いの?

1日に摂取する醤油の適量はどれくらい?

醤油は、日本の食卓に欠かせない調味料のひとつです。しかし、塩分を多く含むため摂取量には注意が必要です。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1日の塩分摂取量の目標値は、成人男性で7.5g未満、成人女性で6.5g未満とされています。

この基準を踏まえると、濃口醤油の場合、男性は大さじ3杯弱、女性は大さじ2.5杯程度が目安となります。

塩分濃度について

醤油にはさまざまな種類があり、それぞれ塩分濃度が異なります。

例えば、濃口醤油の塩分濃度は14~15%程度で、大さじ1杯(約15ml)あたり2.6~2.7gの塩分を含みます。

一方、減塩醤油では同じ量で約1.4gと大幅に抑えられています。

このように、減塩タイプを選ぶことで塩分摂取をコントロールしやすくなります。

醤油の摂取方法にも工夫が必要

醤油を「かける」のではなく、「つける」ことで使用量を減らすことができます。

例えば、小皿に少量の醤油を入れて刺身や焼き魚につけて食べると、無駄な摂取を防げます。

さらに、出汁や薬味などを活用することで、少ない醤油でも料理に深い味わいを加えることが可能です。

本物の醤油をスーパーで見分ける方法

スーパーでは、非常にたくさんの醤油が売られています。その中から「本物の醤油」を見分けるにはどうしたら良いのでしょうか。

ここで言う「本物の醤油」とは、伝統的な製法で作られた添加物不使用の醤油を指します。

注目すべきは原材料

まず注目すべきは原材料です。本物の醤油は「大豆、小麦、塩」のみで作られています。

一方、安価な製品では脱脂加工大豆やアミノ酸液が使われている場合があります。

また、大豆や小麦が国産であるかどうかも重要なポイントです。「丸大豆」や「国産小麦」と明記されている商品は信頼性が高いと言えます。

製法を確認

本物の醤油は「本醸造」または「天然醸造」と記載されています。本醸造方式では長期間発酵・熟成されるため、深い旨味と香りが特徴です。

一方、「混合」や「混合醸造」と書かれているものはアミノ酸液などが加えられており、本来の発酵過程を経ていない場合があります。

ラベル表示

「添加物不使用」や「無添加」と明記されている商品は安心して選べます。また、「天日塩」など自然由来の材料が使われているかも確認すると良いでしょう。

安い醤油でも美味しいものはある?

安い醤油でも、美味しい商品は存在します。

ただし、美味しさと安全性を兼ね備えた醤油を選びたい場合は、価格だけで判断せず、原材料や製法にも目を向けましょう。

本醸造方式

まず、安価な製品でも「本醸造」と記載されているものがおすすめです。

本醸造方式では、大豆、小麦、塩のみで長期間発酵・熟成されるため、人工的な調味料では得られない深い旨味があります。

一方、「混合」や「混合醸造」と書かれているものはアミノ酸液や添加物が多く含まれており、本来の風味とは異なる場合があります。

原材料は丸大豆

原材料に関しては、「丸大豆」を使用した商品は風味が豊かでおすすめです。

丸大豆の醤油は、先にお伝えした「脱脂加工大豆」を使用している場合でも、製法によっては十分美味しいものもあります。

安価な商品でも国産原料や添加物不使用の商品を選ぶと良いでしょう。

無添加や天然醸造

さらに、美味しさだけでなく安全性も考慮することが大切です。

保存料やカラメル色素など添加物が多く含まれる製品は避けたほうが無難です。「無添加」や「天然醸造」と明記された商品なら安心して使えます。

減塩タイプや特選

大手メーカーの商品でも「減塩タイプ」や「特選」と書かれたシリーズは比較的品質が高い傾向があります。

また、一部スーパーでは地元産の手作り感ある商品も取り扱っています。これらは価格帯こそ安価ですが、美味しさと安全性に優れている場合があります。

丸大豆醤油と本醸造醤油の違いとは?

丸大豆醤油と本醸造醤油は、原材料と製法に違いがあります。それぞれの特徴を理解することで、自分に合った商品を選ぶことができます。

原材料の違い

丸大豆醤油は、大豆そのものを使用して作られます。脱脂加工大豆ではなく丸大豆を使うことで、大豆本来の旨味やコクが引き出されます。

また、大豆に含まれる油脂分が発酵中にグリセリンなどに変化し、まろやかな風味と深みのある味わいになります。

一方、本醸造醤油は伝統的な製法で作られますが、大豆として脱脂加工大豆を使用する場合もあります。

そのため、本醸造であっても丸大豆特有のまろやかさは得られないことがあります。

製法の違い

本醸造方式では、大豆、小麦、塩を麹菌などの微生物で長期間発酵させます。この過程でアミノ酸や糖類などの旨味成分が生成されます。

一方で混合方式では、アミノ酸液などを加えることで短期間で製造されるため、本来の発酵による深みは得られません。

価格帯の違い

価格帯にも違いがあります。丸大豆醤油は手間と時間がかかるため、高価になる傾向があります。しかし、その分だけ風味豊かで料理の味を引き立てます。

本醸造でも脱脂加工大豆を使用したものは比較的安価ですが、品質面では劣る場合があります。

安い醤油と特選醤油の違いを解説

一般的な安い醤油と特選丸大豆しょうゆには、原材料や製法に明確な違いがあります。

特選丸大豆しょうゆは、丸大豆のみを使用しており、大豆本来の旨味とコクが引き出されています。また、大豆の油脂分から得られるまろやかな口当たりも特徴です。

製法に関しても、特選丸大豆しょうゆはじっくりと長期間熟成されており、その過程で深みと香り豊かな風味が生まれます。

そのため、「特選」の名にふさわしい高品質な仕上がりとなっています。

さらに、「特選」や「超特選」といった表記は、JAS規格による等級制度に基づいています。(引用元:一般社団法人日本農林規格協会(JAS協会より))

「特選」は旨味成分が多く含まれていることを示しており、一般的な濃口醤油よりも高品質です。

その分「特選丸大豆しょうゆ」は高価ですが、料理の仕上がりに差が出ます。

普段使いや特別な料理用など、用途によって使い分けると良いでしょう。

キッコーマンの醤油は危険?

ネットでは「キッコーマンの醤油は危険?」という疑問を持つ方がいるようです。

これに関しては、キッコーマンの醤油の安全性は商品ごとに異なります。

キッコーマンには特選丸大豆しょうゆや有機しょうゆなど、無添加や高品質な商品もラインナップされています。

これらの商品は、大豆、小麦、塩のみを使用し、長期間発酵させることで自然な旨味を引き出しています。

一方で、一般的なキッコーマンの醤油には、先にお伝えした「脱脂加工大豆」が使用されている場合があります。

また、一部の商品には保存料としてアルコールが添加されていることもあります。

アルコール自体は食品添加物として認められており、健康への影響は少ないとされていますが、無添加にこだわる方には選びにくい要素です。

さらに、カラメル色素や調味料(アミノ酸等)が含まれる製品もあり、これらの添加物が気になる方もいるかもしれません。

ワダカン醤油はなぜ安いの?

「ワダカン醤油はなぜ安い?」と疑問を持つ人もいるかもしれません。

ワダカンの醤油が安価で提供される理由は、効率的な製造工程や原材料の選定にあります。これらの工夫により、手頃な価格を実現していると言われています。

まず、ワダカンは効率的な製造プロセスを採用しています。

最新技術を活用し、大量生産することで1本あたりのコストを削減しています。また、生産計画を最適化することで在庫管理を効率化し、不必要なコストを抑えています。

原材料の選定にも工夫があります。ワダカンは地元青森県の農家と直接契約し、高品質な大豆や小麦を適正価格で調達しています。

この地産地消の取り組みにより、中間業者を排除しコスト削減につなげています。

さらに、物流と販売戦略もポイントです。ワダカンは大手スーパーやオンラインショップとの提携により流通コストを削減しています。

また、パッケージデザインをシンプルにすることで包装費用も抑えています。

最後に:安い醤油が危険と言われる理由と安全な選び方

いかがでしたか? 安い醤油が危険と言われる理由について、原材料や製造方法、添加物の観点から詳しく解説しました。

全ての安い醤油が危険というわけではありませんが、脱脂加工大豆や添加物の使用には注意が必要です。

醤油選びでは、原材料表示をしっかりと確認し、可能な範囲で本醸造や無添加のものを選ぶことをおすすめします。

毎日使う調味料だからこそ、安全性と美味しさにこだわった商品選びを心がけましょう。

- 安い醤油には脱脂加工大豆が多く使用されている

- 脱脂加工大豆は石油系溶剤で処理されることがある

- 安い醤油には輸入大豆や遺伝子組み換え作物が使われる場合がある

- 保存料やカラメル色素などの添加物が多く含まれる

- アミノ酸液で風味を補うため人工的な味わいになる

- 短期間で仕上げる速醸法により栄養価や風味が劣る

- カラメル色素は発がん性リスクが指摘されている

- 保存料の安息香酸ナトリウムは毒性の懸念がある

- ソルビットの過剰摂取は腸内環境に悪影響を与える

- 高価な醤油は国産丸大豆や小麦を使用している

- 本醸造方式の醤油は長期間発酵させて深い旨味を持つ

- 添加物不使用の無添加醤油は安全性が高い

- スーパーでは原材料表示を確認することが重要

- 減塩タイプの醤油は塩分摂取を抑えられる

- 安全で美味しい醤油ブランドを選ぶことが大切